Note de dossier (rédigée de mémoire le lendemain, suite à ma participation le 27.5.2014, comme petit actionnaire, à l’Assemblée générale ordinaire – AG – de Romande énergie holding SA – REH).

Son contenu n’est pas confidentiel.

Voir aussi la note de l’année passée: Un semblant de démocratie

Documentation http://investor.romande-energie.ch/investor-relations/information-roadshows-financial-reports/rr-2013.aspx?sc_lang=fr-FR

* * *

§ Rencontrés entre 14:00 et 14:30 Mme Dougoud (Etat VD), M. Urech (Directeur général de REH), M. Mustaki (Président du Conseil d’administration de REH – CA). Remis à chacun la table de M. Bertrand Barré (une page A4, relation entre la radioactivité et la santé).

§ Allocutions très bien présentées de MM. Mustaki et Urech, se plaignant de la situation financièrement psychédélique du marché de l’électricité; pas trace cependant de critique de la stratégie énergétique de la Confédération ou du Canton de Vaud. S’il y a quelque part dans REH un bureau d’études ayant diagnostiqué le sac de noeuds de ces stratégies, l’avis éventuel de ces scientifiques a été gommé, étouffé: un déni généralisé de la réalité … on continue à distribuer un dividende cossu, en croissance: c’est Byzance.

§ Intervention de M. J-P Mérot, à propos de chauffages électriques; propose de ne pas voter la décharge; rappelle que c’est la CVE qui a fortement encouragé dans les années 70 et 80 l’usage de l’électricité – et maintenant ces usagers feraient l’objet d’interdictions étatiques et seraient abandonnés à leur sort ? Voir son propre compte-rendu sur la page: http://www.chocelectrique.ch/

Je n’ai pas compris le silence de M. Mérot lors de l’élection du député vert M. Jean-Yves Pidoux au Conseil d’administration de REH, connaissant son rôle au Grand Conseil vaudois sur ce problème.

§ Le Président du CA M. Mustaki n’a pas évoqué sa participation au CA d’Alpiq SA, n’a pris auprès de ses actionnaires aucune instruction ou directive concernant ce mandat exercé en leur nom, pas plus que l’année passée.

§ Tous les votes (électroniques, en 10 secondes) donnent des majorités de l’ordre de 95% et plus.

§ Mon intervention à la fin de l’AG:

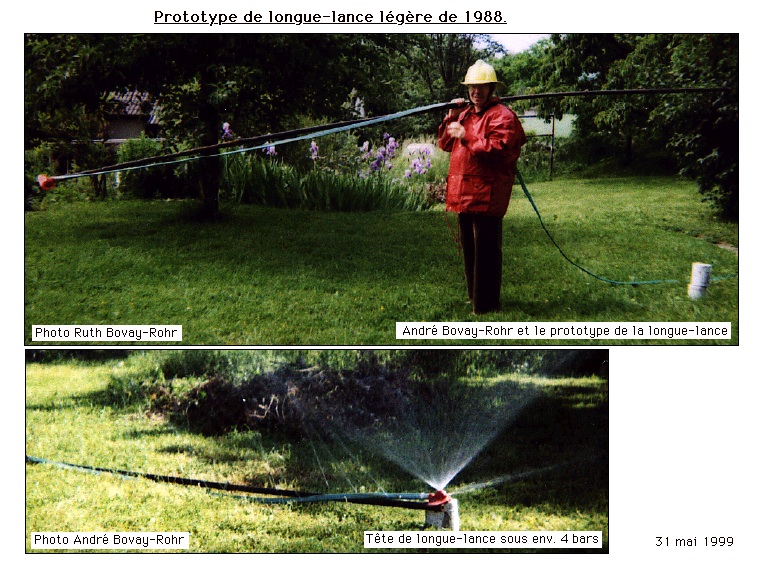

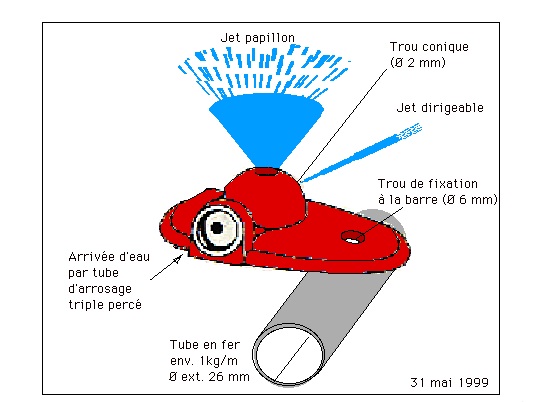

André Bovay-Rohr, à Colombier-sur-Morges.

Nous n’avons pas beaucoup entendu parler de physique et de sciences aujourd’hui, pendant notre séance ! Très court, en 3 points:

– Les calculs montrent que ce n’est physiquement pas possible de remplacer Mühleberg nucléaire avec des énergies renouvelables locales et nos lacs de barrage; il y a tromperie à parler de remplacer le nucléaire par des renouvelables … Il y faudrait 800 éoliennes de 2 MW …

– La surproduction d’électricité en Europe est structurelle, elle est dûe physiquement à l’usage des énergies renouvelables et celle du charbon n’en est qu’une conséquence.

– En marge du traitement des problèmes de physique, découverte en biologie et médecine d’une fraude scientifique massive au sujet de la radioactivité; il n’était vraisemblablement pas nécessaire d’évacuer Fukushima !

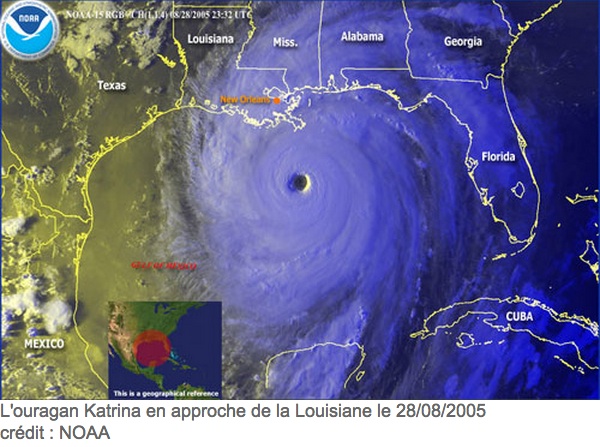

Tout ceci forme un avis de tempête !

Président du CA M. Mustaki:

Ne contient pas de question. De toutes façons, je n’y aurais pas répondu !

Bien que surpris par ce commentaire sans fard, je n’attends pas de réponse, mais des actes: mettre un terme à l’hémorragie d’investissements non rentables de REH …

§ Avec mon intervention, personne d’autre que M. Mérot n’a demandé la parole pour dire quoi que ce soit d’autre que du statutaire pur: votes « soviétiques » de canards muets !

§ Rencontré à la sortie de la salle un responsable des éoliennes en Valais – ne s’est pas autrement présenté – proteste sur le nombre de 800 éoliennes; j’ai expliqué qu’il s’agit en fait de 1’616 MW – ai conseillé la lecture de l’article sur le remplacement de Mühleberg nucléaire dans le présent blog !

Rencontrés M. Mérot, puis à la verrée M. Mustaki, M. Urech, M. Balsiger (membre du CA, représentant de l’Etat de Vaud, qui est actionnaire principal), entre autres. M. Balsiger a reçu la table de M. Bertrand Barré; il a foi dans les progrès réalisables à l’EPFL: il compte dessus en matière de stockage.

Rencontrés deux ingénieurs à la retraite; nous ne rencontrons dans la discussion aucun point de désaccord …

* * *

Mon analyse technique, à propos de REH

Pour les calculs de puissances, l’année comporte 8’760 heures. De l’annexe au rapport de gestion 2013 de REH, pg 7, on tire des ordres de grandeur;

§ Courant commercialisé par année: 3’000’000 MWH (3 milliards de KWH d’électricité vendus), donc puissance moyenne annuelle physiquement utilisée:

UTILIS = 342 MW

Courant de production propre: 500’000 MWH (500 millions de KWH d’électricité), 17% du total vendu, dont l’hydraulique actuelle représente 90% ; donc aussi production actuelle d’énergies renouvelables autres que l’hydraulique actuelle: 1.7 % du total vendu;

donc puissance moyenne annuelle physiquement produite localement:

PROD = 57 MW = UTILIS * 17% ; (à noter que pendant des années, par exemple en 2012, la somme des puissances publiée de ces usines était de 147 MW), donc aussi:

ACHATS = UTILIS * 83% = 284 MW

§ Donc pour couvrir toute la consommation annuelle moyenne actuelle, il y correspond une centrale nucléaire stratégique (ordre de grandeur de puissance de ruban) :

PUISSANCE2014 = 372 MW = UTILIS / 92% (assez exactement Mühleberg nucléaire …) !

Evidemment inapte à répondre aux pointes de consommation … mais c’est ce qui manque actuellement à Romande énergie holding SA pour sécuriser localement ses fournitures: cette quantité est hélas inatteignable avec les technologies des sources locales des énergies renouvelables.

§ S’il fallait dans le futur remplacer toutes les importations d’énergie chez ses clients actuels (pétrole, gaz et électricité de 2014), il faudra donc tripler PUISSANCE2014, donc disposer d’une puissance électrique moyenne annuelle, physiquement utilisée future de 1’117 MW.

Documentation scientifique, voir:

Remplacer Mühleberg nucléaire ? Exclu !

André Bovay-Rohr, physicien et retraité, 1114 Colombier (VD), 28.5.2014